総合商社への転職[徹底解説]

![総合商社へのポストコンサル転職[徹底解説]](/wp-content/themes/concord/assets/img/career/conglomerate.jpg)

INDEX

ビジネスリーダー注目の総合商社

コンサルタントをはじめとするプロフェッショナルが、今注目している転職先のひとつに「総合商社」があります。

ポストコンサルの転職先として外資系事業会社が長く人気を博してきましたが、近年は中国やシンガポールの台頭などにより、グローバルにおける日本オフィスの相対的な位置づけの低下が起きやすい状況です。こうした中、有力な転職先として注目を集めているのが「総合商社」です。

かつて総合商社には、「新卒を採用して育成する」という典型的な日系大企業の文化が根強くありました。そのためキャリア採用自体が少なく、稀に採用される場合でも、製造業など特定業界の経験を重視するものでした。

ところが近年は、M&AやCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)、DXなどの推進役としてプロフェッショナル人材を受け入れるケースが増えており、キャリア採用の門戸が広がりつつあります。中途入社の場合、培ったスキルを評価されて特定のポジションでのオファーとなることが多く、新卒での総合職入社のような「配属リスク」が起こりにくい点も見逃せないでしょう。

さらに、総合商社は他の業種と比べても高水準の報酬体系を備えており、30代で2,000万円超、40代で3,000万超の年収も期待できます。

このようなポジションの魅力と年収の高さから、総合商社がポストコンサルに人気のキャリアとなりつつあります。

代表的な総合商社として、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅、豊田通商、双日が「7大商社」と呼ばれます。

以下に7大商社の基本データを紹介します。

7大総合商社の比較データ

| 社名 | 時価総額 | 連結収益 (売上高) |

連結純利益 | 利益の多い部門 | 従業員数 (本体) |

年間採用人数 | 平均年収 (平均年齢) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 三菱商事 | 13.8兆円 | 18兆6176億円 | 9507億円 | 金属資源 / 地球環境エネルギー / S.L.C.(スマート・ライフ・クリエーション) | 4,477名 | 新卒139名 / キャリア94名 | 2033万円 /(42.4歳) |

| 三井物産 | 10.2兆円 | 14兆6626億円 | 9003億円 | 金属資源 / 機械・インフラ / エネルギー | 5,388名 | 新卒129名 / キャリア91名 | 1996万円 /(42.2歳) |

| 伊藤忠商事 | 13.5兆円 | 14兆7242億円 | 8802億円 | 金属 / 機械 / 食料 | 4,215名 | 新卒134名 / キャリア27名 | 1804万円 /(42.2歳) |

| 住友商事 | 5.1兆円 | 7兆2920億円 | 5618億円 | 輸送機・建機 / エネルギートランスフォーメーション / 資源 | 5,086名 | 新卒99名 / キャリア88名 | 1744万円 /(43.2歳) |

| 丸紅 | 5.7兆円 | 7兆7901億円 | 5029億円 | 金属 / 電力・インフラサービス / 食料・アグリ | 4,304名 | 新卒77名 / キャリア47名 | 1708万円 /(42.5歳) |

| 豊田通商 | 4193億円 | 10兆3905億円 | 3625億円 | アフリカ / モビリティ / サプライチェーン | 3,251名 | 非公表 | 1320万円 /(43.1歳) |

| 双日 | 8290億円 | 2兆5907億円 | 1106億円 | 金属・資源・リサイクル / エネルギー・ヘルスケア / 化学 | 2,612名 | 新卒124名 / キャリア42名 | 1274万円 /(41.0歳) |

※2025年現在。各社公式サイトより作成。時価総額は9月1日時点。

総合商社で働くことの魅力

中長期視点で事業創出に携われる

総合商社の主力となるビジネスのひとつが「事業創出」です。かつてはトレーディングをビジネスの主体としていた商社ですが、昨今、事業創出にも注力していることがよく知られています。

特に大手総合商社は、豊富な経営資源を基に投資を行って持分損益(インカムゲイン)を得たり、多様なネットワークを活かして新規ビジネスを創出したりしています。リスクを冒して起業しなくても、大企業の安定した基盤の上で、大規模かつ5~10年の中長期的な視点から新しいビジネスを創ることができる。大手総合商社のキャリアならではの魅力と言えます。

社会的インパクトの大きな事業

総合商社における仕事には、日本を代表する大企業だからこそ、社会に与えることができる“インパクトの大きさ"があります。中でも大手総合商社の多くは、環境やエネルギー、インフラなど、より社会的インパクトの大きな事業への出資や経営も手掛けています。こうした事業に携わることができるのも、総合商社の醍醐味です。

経営幹部を担えるチャンスが豊富

大手総合商社は多くの事業投資先(子会社・関連会社)を保有しています。各子会社の経営人材の育成も、商社が注力している取り組みのひとつです。

一部の優秀な若手社員に対して「幹部養成コース」を導入している企業もありますが、大手総合商社の場合、その対象が“一部”ではなく、多くの社員を経営幹部候補として育成しています。そのため、20代、30代で担当やマネージャーとしての経験を積み、40代、50代で子会社の経営層を目指すというキャリアパスを歩むことが可能です。

一方で、外資系企業でアジア・パシフィックやグローバルのトップを狙うのは容易ではなく、キャリアパスが日本オフィスのヘッドで頭打ちとなりがちです。加えて、外資系企業ではグローバル本社の意向が重視されることもあるため、日系企業の経営層を目指せる総合商社に魅力を感じるポストコンサル転職者が増えています。

起業やベンチャー企業のように20代、30代で経営層になるのは難しいかもしれませんが、長期的に経営人材を目指したい方にとって、総合商社は打ってつけのキャリアなのです。

グローバルにキャリアを積める

事業領域にもよりますが、総合商社にはグローバルに活躍できる機会が豊富に用意されています。

多くの総合商社が支店を構える欧米をはじめ、アジア、南米、中近東、アフリカなど、拠点は全世界にわたります。そのため、英語はもちろん、スペイン語やポルトガル語、中国語、フランス語といった語学力が歓迎されます。

キャリア採用では、主に二次面接以降で、駐在の希望や関心のある地域が深掘りされる場合があります。例えば、駐在先の希望が「欧米のみ」など限定的だったために、「柔軟性が低い」と判断され、内定見送りにつながったという事例もあります。

「海外経験はないがグローバルに活躍したい」という方に対しては、まずは長期出張などの形で駐在の候補先に関わったのち、本格的に海外駐在に移行するというステップバイステップの仕組みなども、総合商社には整っています。一方、すでに海外経験をお持ちの場合は即戦力とみなされ、比較的早期に海外駐在となる場合もあります。

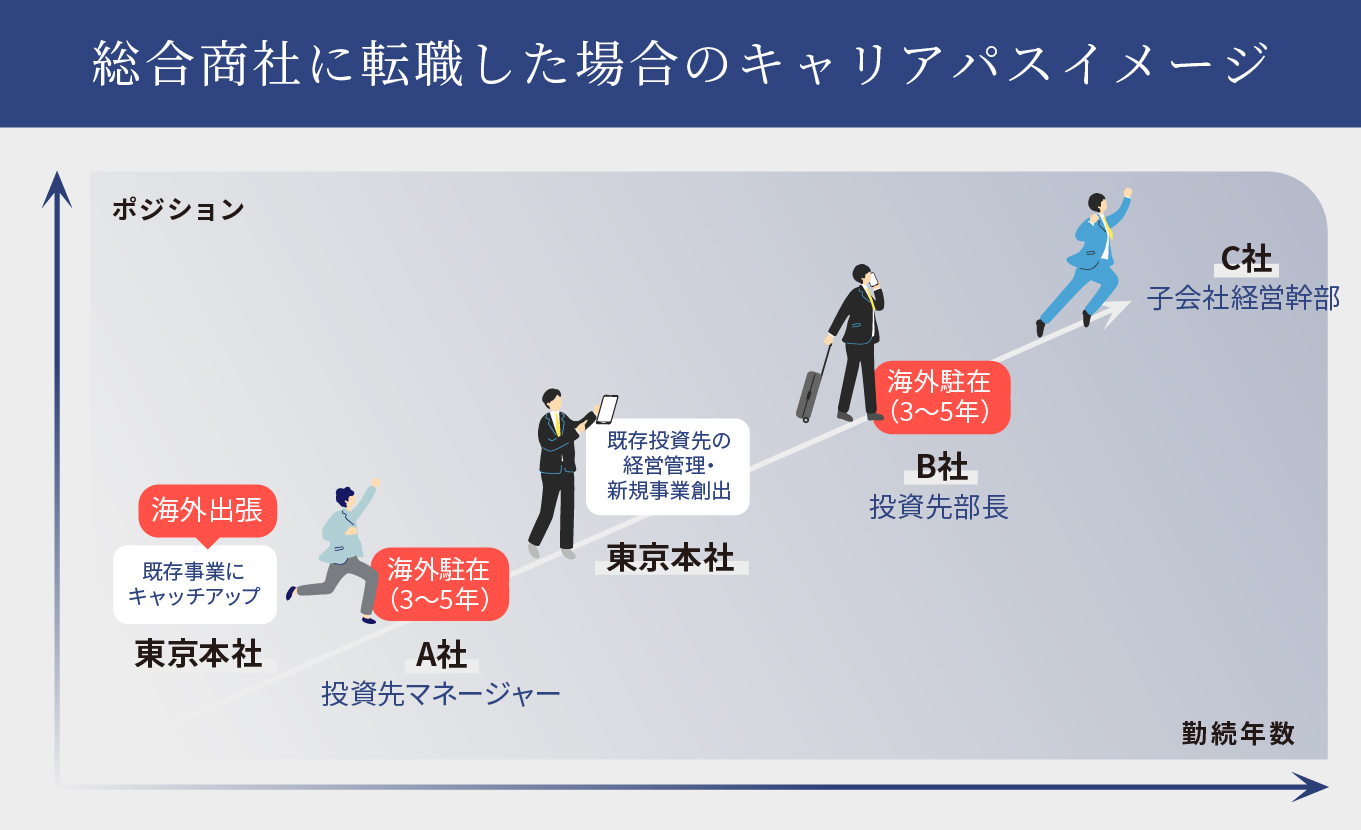

一回の駐在は平均して3~5年間ほどであり、商社でのキャリアを通じて複数回経験することになります。例えば、1回目は「事業投資先のマネージャー」として駐在したのち、日本の本社に帰任して既存投資先の経営管理や新規事業創出を担い、2回目の駐在では別の会社に出向する。あるいは、1回目と同じ会社に、2回目はより高いポジションで出向する。こういった海外駐在を複数経験したのちに、子会社の経営幹部となるというキャリアパスが多く見られます。

もちろん、総合商社に入社したからといって必ず海外に駐在しなくてはいけないというものでもありませんが、「日本に軸足を置きながらグローバルに活躍したい」というご志向の方に適した業界と言えます。

コンコードでは、海外でのビジネス経験のない方の総合商社への転職も数多く支援しています。

高い年収を期待できる

総合商社の年収水準は、国内の他業種と比べても群を抜いています。

例えば、30代でマネージャークラスに昇進すると年収は2,000万円台に達し、40代でチームリーダーや部長クラスを務めると3,000万~4,000万円に及ぶケースも珍しくありません。

このように、総合商社は極めて高水準の報酬体系を備えており、プロフェッショナル人材にとっても魅力的なネクストキャリアの選択肢となっています。高額な年収水準で知られるコンサルティングファームと比べても遜色がないため、コンサル業界から総合商社への転職を検討しやすい環境が整っているといえるでしょう。

総合商社で活躍できる人の共通点

「総合商社に興味があるのだけれども、自分に向いているのだろうか」

「どんな経歴や能力があれば、総合商社で活躍できるのだろうか」

そんな疑問や不安を抱える方は多いのではないでしょうか。以下に、総合商社に中途入社して活躍できる方々に共通する特徴を挙げます。

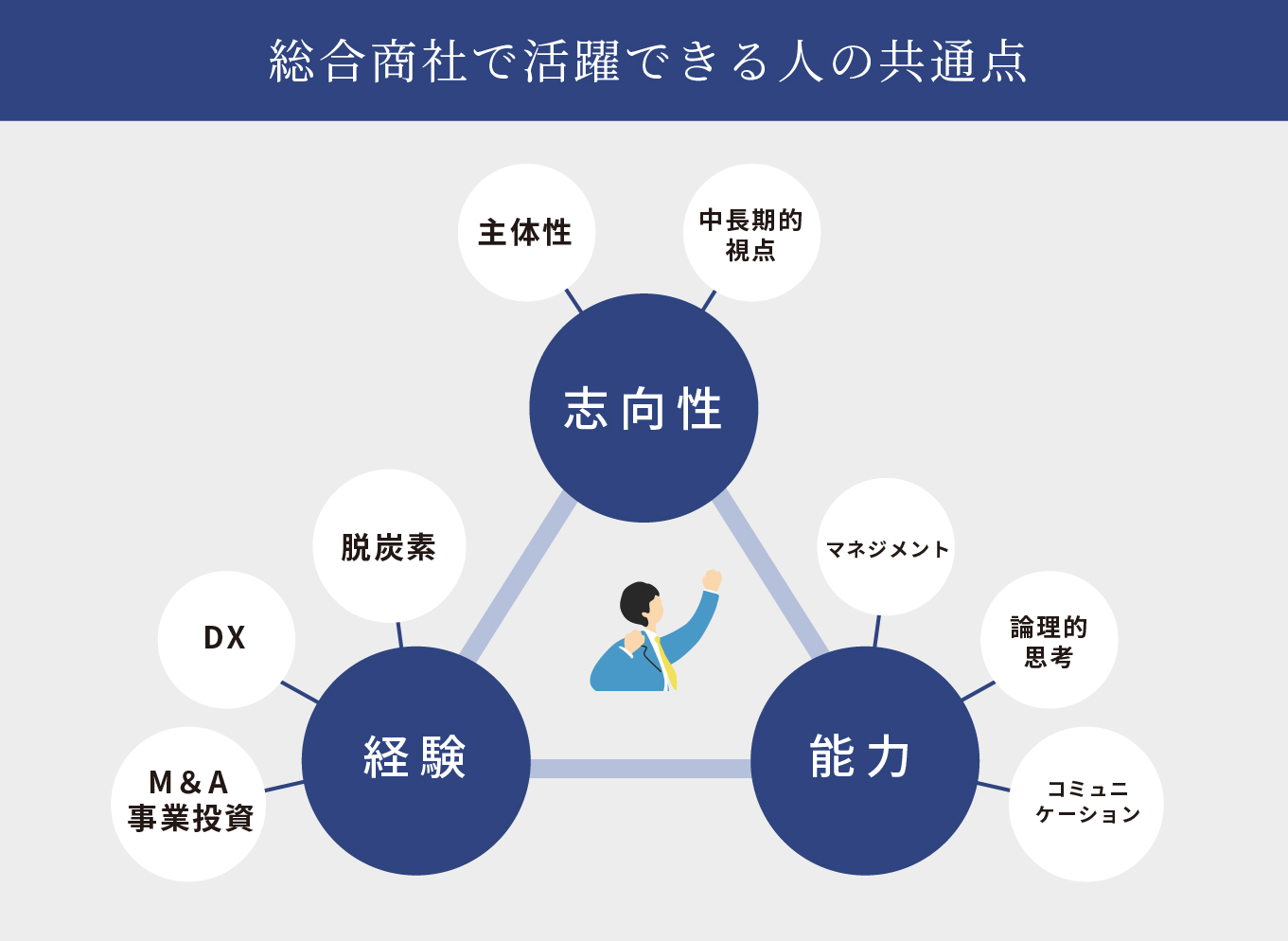

志向性――主体的・中長期的に事業に携わりたい

「数ヶ月単位ではなく、もっと中長期かつ主体的に事業に携わりたい」

そんな志向性が、総合商社への転職を志望する方々には多く見受けられます。

総合商社における事業開発は、コンサルティングファームやPEファンドに比べるとプロジェクトのスパンが長いのが特徴です。中長期的に事業に携わりたいという志向があるかどうかはカルチャーフィットの観点からも重要で、採用選考でも問われる要素です。

実際に「能力の高さは評価するものの、長期活躍志向の面で懸念がある」という理由で内定が見送りとなった事例もあります。自己分析はもちろん、第三者の視点も交えながら選考準備を進めることが重要です。

なお、例えば「事業投資先の経営支援をしたい」というビジョンを持って総合商社に中途入社した場合も、1年目から事業投資先にすぐ出向というケースは稀で、まずは東京本社で既存事業へのキャッチアップに努めることになります。入社後のギャップや想定との乖離を防ぐためにも、こうした企業理解をしっかりとしておくことが大切です。

能力――マネジメント、論理的思考、コミュニケーション

近年、キャリア採用において総合商社が最も求めているのがマネジメント能力です。単に役職としてのマネージャー経験にとどまらず、長期にわたるプロジェクトを、多数の関係者との円滑なコミュニケーションを通じて取りまとめることができる方が重用されています。

また、論理的に思考できる能力も重要です。筋道を立ててわかりやすく話す能力はもちろん、総合商社では紙の文書を作成する機会も多いため、読み手が理解しやすいよう文章を構成するなどの資料作成スキルも求められます。

さらに、クライアントや取引相手、他部署の同僚の立場や心情に配慮して話を聞くことができる、高度なヒアリング力と親しみやすい人柄を併せ持った方が多いのも特徴です。

近年、中央官庁の出身者が総合商社で活躍するケースも多く見られるようになってきました。一般的に「根回し」と言われる、関係部署をはじめとする多様なステークホルダーの意見をまとめ上げるコミュニケーション能力に長けていること、公的な文書の作成で培われた資料作成スキルに秀でていることがその理由です。

経験――既存の事業領域の枠を超えた事業テーマへの取り組み

総合商社が近年注力している事業テーマは、脱炭素や新エネルギー、モビリティといった、既存の事業領域の枠を超えた事業創出です。また、多くの企業が課題としているDX推進事業にも力を入れていますし、事業投資やM&Aにも以前から引き続き取り組んでいます。コンサルティングファームや事業会社、中央省庁などで、このようなプロジェクトに参画された経験を持つ方々へのニーズが高まっています。

例えば、クライアント企業の経営支援に取り組んできたコンサルタントの方や、官僚としてエネルギー政策で法整備に携わってきた方が、「社会へのより具体的なインパクトを実感したい」と考え、当事者として実ビジネスに携われる総合商社を転職先の選択肢とするケースが増えています。

オープンポジション採用の最新動向

大手総合商社がオープンポジション採用を導入する理由

配属部署を固定した従来のキャリア採用に加え、近年、部門を超えた事業を積極的に展開している一部の大手総合商社では「オープンポジション採用」を導入しています。配属部署を決めずに人を募集することで、総合商社で活躍できそうな応募者のスキル・志向と各事業部門のニーズとを、選考を通じて擦り合わせていくという採用方式です。

キャリア採用では出身業界も選考の要素ですが、特にコンサル経験者の場合、経験・能力ベースで評価されることになります。前述した脱炭素やDX推進といった、既存の事業領域の経験だけでは対応できないビジネスへの取り組みが近年増えていることも、オープンポジション採用の導入が進む背景にあります。

オープンポジション採用で求められる人物像

総合商社のオープンポジション採用への親和性が高いと考えられるのが、コンサルティングファームや事業会社における新規事業開発、経営計画、M&A、企画職の経験者です。

選考でとりわけ重視されるのが、「総合商社で活躍できる人の共通点」でもお伝えした“多様な関係者とのコミュニケーション能力”です。大きなプロジェクトを進めていくためには、社内の複数の部門あるいは社外の投資先など、プロジェクトの局面によってさまざまな組織の方々との連携が必要となります。プロジェクトをマネジメントする能力はもちろん、こうした多様なステークホルダーとの人脈を築いていけるコミュニケーション能力が重視されます。

それでも総合商社は狭き門

以前に比べるとキャリア採用の門戸を開いてきた総合商社ですが、先述の魅力などから非常に人気があります。選考倍率は100倍以上とも言われており、求められている経験を満たしていれば内定をもらえるというものではありません。戦略系ファームと同様に、狭き門であることには変わりはありません。その狭き門をくぐり、内定を獲得するためには、しっかりとした準備・対策が不可欠です。

総合商社の求人では、募集の度に求人内容も変わりますので、自分の経験やスキルに合った求人が出ているか、しっかりとチェックすることも重要になってきます。また、総合商社のキャリア採用で特に留意が必要なのが「募集時期」です。

大手総合商社では、通年採用を行っていない場合も珍しくありません。キャリア採用であっても、新卒採用のように決まった時期に一斉に募集が行われるケースが多いのが実態です。この場合、募集時期を逃すと次回の募集開始まで待たなくてはなりませんし、選考対策もこの時期に照準を合わせて行わなくてはなりません。

募集の時期や回数といったキャリア採用戦略には、各社のカルチャーの違いも色濃く反映されており、それぞれに応じた選考対策が求められます。

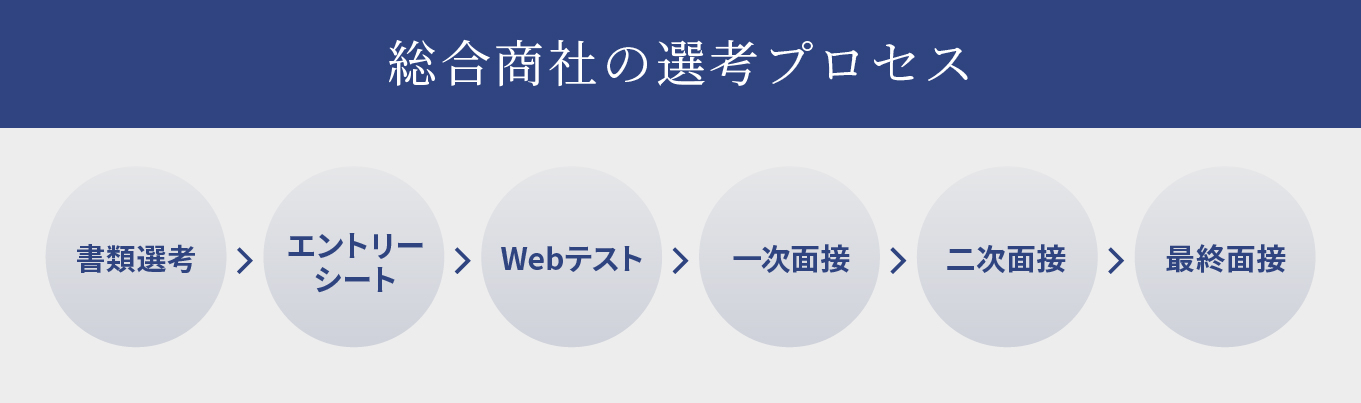

総合商社の選考プロセス

以下は、総合商社のキャリア採用における選考プロセス例です。

エントリーシートが課されるのは一部の大手総合商社のみです。その後、一次面接もしくは二次面接の前にWebテストが行われます。面接回数は3回が平均です。リモートワークの普及により、近年はオンライン開催も増えています。

書類選考→エントリーシート→Webテスト

大手総合商社のキャリア採用では、まず書類選考(一部の商社ではエントリーシート)が非常に難関となります。

書類の種類は履歴書や職務経歴書など一般的なものですが、選考では応募者の経験を「簡潔にわかりやすく」整理できているかが厳しく問われます。また、エントリーシートでは、質問に対して的確かつ制限文字数以内で対応できるかという、文章の「構成力」も見られます。

Webテストでは多くの場合、さまざまな企業でも実施されている外部提供の試験が課されます。これらもやはり対策なしで高スコアを取るのは困難なため、事前に対策が必要となります。また、英語に関しては、Webテストに含まれているケースと、別途 TOEICのスコアを入社までに提出しなくてはいけないケースがあります。商社によりますが、海外出張でコミュニケーションがとれるレベルとしてTOEIC 700~800以上のスコアが求められる場合があります。

一次面接→二次面接→最終面接

総合商社では、コンサルファームのようなケース面接が行われることはほぼありません。独特な面接が行われることも多くはなく、一般的な面接ですが、その中でしっかりとアピールする必要があります。繰り返しになりますが、ここでも論理的かつ構造的に話せるかどうかが重視されるため、対策が必要です。

また、総合商社の面接では、企業文化とのフィット感が重要視される傾向にあります。特に最終面接では「なぜ商社なのか? その中でもなぜ当社なのか?」を厳しく見られる傾向にあり、質問に対して論理的に回答するためには対策が欠かせません。

コンコードでは、大手総合商社のへの豊富な転職支援実績から、書類から面接までしっかりと根拠のある準備、対策を行っています。総合商社への転職にご興味をお持ちの方は、お気軽に無料相談にお申し込みください。

総合商社の基礎知識[選考対策]

総合商社は日本独特の業態です。その成り立ちや仕事内容を理解しておくことは、内定獲得に欠かせない準備となります。総合商社の選考に向けて押さえておくべき、ベーシックな業界知識を紹介します。

総合商社の定義

総合商社とは、多種多様な商品・サービスを扱い、国内外で幅広い事業を展開する大手商社のことを指します。

単なる貿易業務にとどまらず、資源開発や製造、金融、物流、IT、投資事業など、多岐にわたるビジネスを手掛けています。以下に、総合商社の具体的な特徴を挙げます。

①多様な事業領域

- 資源・エネルギー(石油、天然ガス、鉱物資源など)

- 食品・農業(農産物輸入、食品加工、農業事業)

- 化学品・医薬品

- 金属・機械(鉄鋼、自動車、産業機械)

- インフラ・不動産(発電、都市開発、物流拠点運営)

- デジタル・IT(DX、データセンター、AI関連投資)

②グローバルな事業展開

- 世界中に拠点を持ち、国際貿易や投資を展開

- 新興国や資源国へ積極的に進出

③投資・経営参画

- 事業会社へ積極的に投資やM&Aを実施

- 近年はスタートアップ投資や新規事業開発にも注力

近年は、商社の枠を超えた「事業投資会社」としての色合いを強めており、特に海外事業・DX投資・再生可能エネルギーなどの成長分野に注力しています。

④リスク分散型ビジネスモデル

- 多角的な事業展開による景気変動リスクの軽減

- 短期的なトレードビジネスと、長期的な投資事業のバランス

総合商社と専門商社の違い

一方で、専門商社という業態もあります。特定の業界や製品分野に特化し、高い専門性を活かした事業を展開する企業のことです。

総合商社と専門商社、ともに国内外での取引を行っていますが、事業の幅や役割に明確な違いがあります。

- 総合商社:先述のように多岐にわたる分野で事業を展開し、貿易や投資を通じて、企業や国のグローバルな経済活動を支えています。単なるモノの流通だけでなく、事業投資や資源開発、物流・インフラ整備など、幅広い事業領域を持つのが特徴です。

- 専門商社:特定の業界の商材・サービスに特化し、高度な専門性を活かしたビジネスを展開しています。取り扱い分野が限定されるため、業界の景気変動の影響を受けやすい反面、特定領域での専門知識やノウハウを強みに、取引先との信頼関係を深めています。

代表的な専門商社としては、伊藤忠丸紅鉄鋼(鉄鋼)やメタルワン(鉄鋼)、JFE商事(鉄鋼)、阪和興業(金属)、岩谷産業(エネルギー)、長瀬産業(化学)、興和(医薬)、加藤産業(食品)、伊藤忠食品(食品)などが挙げられます。

近年の専門商社の動きとして、単なる商材の仲介にとどまらず、市場調査や技術提供、サプライチェーン最適化、海外展開支援など、コンサルティング的な機能を担うケースも増えています。総合商社が幅広い分野で事業を展開するのに対し、専門商社はそれぞれの業界で独自のポジションを築き、専門知識を武器に事業を発展させています。

なぜ世界的にもユニークな業態が誕生したのか

総合商社が世界的にユニークな業態として誕生した背景には、日本経済の歴史が密接に関係しています。

明治時代、近代国家としての発展を目指した日本は、欧米諸国からの技術や知識を導入する必要に迫られていました。そこで、開国後の貿易実務を担うために誕生したのが、総合商社だったのです。海外との取引を通じて総合商社がもたらした情報やノウハウを活用することで、日本企業は成長していきました。

さらに戦後の高度経済成長期においては、世界市場における原材料やエネルギー資源の調達が急務となり、総合商社の役割がいっそう重要になりました。国内外でのビジネスチャンスを捉え、利益を創出する事業展開を進めたことで、総合商社は日本経済の発展とともに、国際的にも存在感を高めていったのです。

総合商社の発展の歴史

明治時代の近代化に始まり、戦後の高度経済成長期やバブル経済、そして現在に至るまで、総合商社の役割や事業領域は多様化を続けてきました。ここでは、総合商社の誕生から現在に至るまでを3つの時代に分け、総合商社という業態の変遷を見ていきます。

① 勃興期(明治初期~1945年)

明治時代に誕生した総合商社が最初にビジネスモデルの中心に据えたのが、貿易でした。貿易こそ、多くの日本企業が利用し、明治日本の産業革命と経済成長を支える手段だったのです。各総合商社が独自の戦略と経営体制によって競争力を磨き、生糸や綿織物の輸出をはじめ、さまざまな事業領域で成功を収めました。

伝統的な産業から新興産業まで幅広く取り扱う総合商社は、国内外での取引や投資を通じて、その業務範囲をさらに広げ、世界とのつながりを強化していきました。さらに、海外でのビジネスチャンスをつかむため、積極的に海外進出を行い、現地企業との協力体制を構築しました。

この時代における総合商社の活躍が、日本の産業発展と経済成長の礎を築いたといえます。

② 戦後発展期(1945年~1985年)

戦後、日本が高度経済成長期に入ると、総合商社は新たな事業展開を追求し、経営体制の改革や戦略の再構築を行いました。ここでも総合商社は、国内外のビジネスチャンスを見据え、さまざまな産業領域でリーダーシップを発揮しました。

なかでも力を注いだのが、エネルギー事業や資源開発でした。国内の企業・産業に利益をもたらす新たなビジネスモデルを築き上げた総合商社は、技術・情報の蓄積・活用にも取り組み、グローバルで活躍する日本企業を数多く支援しました。

③ 構造転換期(1985年~)

バブル景気以降、総合商社は時代の変化に対応し、事業領域のさらなる多様化や海外展開を進めました。環境問題や情報技術の進歩、グローバル化への対応が喫緊の課題となっていたことから、環境・IT関連の新規事業にも積極的に取り組んできています。また、単なる貿易だけでなく、海外での事業開発や事業投資、技術提供など、さまざまなビジネスチャンスを追求しています。

このように、総合商社は日本の経済発展を牽引してきました。今後も時代の潮流に応じ、総合商社が注力するビジネスモデルは変貌していくことが考えられます。

7大商社の仕事内容

総合商社における仕事は多岐にわたりますが、7大商社に共通する主要な業務は以下の4つに大別されます。

① 貿易

国内外の取引先と商品の売買契約を締結し、商流を円滑に機能させる業務です。例えば、原材料の輸入や製品の輸出など、国際取引に関わる活動を展開しています。

② 事業創出

さまざまな分野の事業への資本提供やプロジェクト開発を行い、収益性を追求する業務です。代表例として、エネルギー事業や社会インフラ、不動産開発といった分野での新規事業プロジェクトが挙げられます。

③ 金融

企業向け融資や証券売買、リスク管理などの金融サービスを提供する業務です。具体的には、クライアント企業に対して資金調達支援や投資アドバイスなどを行っています。

④ 物流

商品の輸送・保管などに関わる物流インフラを確保・整備し、効率化を推進する業務です。海運、陸運、空輸といった輸送手段を無駄なく活用することで、スムーズな物流を実現しています。

総合商社をはじめとする日系大手企業への転職についての解説記事も併せてご参考にしてください。